いつ来てもおかしくないと言われている東南海地震の対策はされていますか? 地震の発生は、現在の人間の力では防ぐことはできません。

これは東日本大震災や熊本地震など、過日の大震災で、つくづく思い知らされたところです。

しかし、対策を考え、起こりうる事態をなるべく回避することは可能です。

ただ無意識に「自分だけは大丈夫」と思われがちというアンケート結果が出ているそうです。

地震対策と一言で言っても、その方法には種々様々なものがあります。

防災用品の準備から、周囲の人と連絡の方法を決めること、

そして棚やガラスの飛び散り防止を行うこと、などなど。

そして建物の被害を抑える、設備や家具を守る為の耐震補強工事にも、

様々な種類があります。

大地震により各地で甚大な被害が数多く発生している今だからこそ、今お住まいの建物の安全性の確認や、工事の必要性などを今一度検証されてみてはいかがでしょうか。

PMLとは、地震リスクに対する不動産の資産価値を表す指標で、475年に一度(50年に10%程度の確率)起きる最大規模の地震により、

どの程度の損失を被るかを表したものです。

一般に新耐震基準の建物ではPML値が10%以下となる一方、旧耐震基準の建物ではPML値が20%を超えることが多い傾向です。

PMLは、地震発生時における建物の損失を表しますが、人命にかかわる安全・危険を直接評価しているものではありません。

一方耐震診断では、人命を守れるかどうかが判断の基準になるので、建物における中程度の損傷は許容しています。

よって目的が全く違うので、両方の観点で建物の安全性を確認されることをオススメします。

ここで、岡崎市における東南海地震に関する調査結果については、簡単にまとめると下記の通りになります。

※予測の詳細については、「岡崎市 防災ガイドブック」(岡崎市 市民生活部 防災課発行)をご参照ください。

- □岡崎市西部(矢作川周辺)では、矢作川に沿って柔らかい沖積層が分布

- □最大震度は一部地域で震度7の発生が予想され、特に岡崎市西部で震度6強~7が予想

- □液状化の発生は川の位置と土地の柔らかさとの関係が深い傾向にあり、矢作川周辺で液状化リスクが高い予想も

- □建物被害予測も、液状化リスク・最大震度との関係が深い傾向にあり、一部甚大な被害予想も

いつ何時起こるか分からない大地震。「備えあれば憂いなし」と言われるように、万全な備えをすることが大切です!

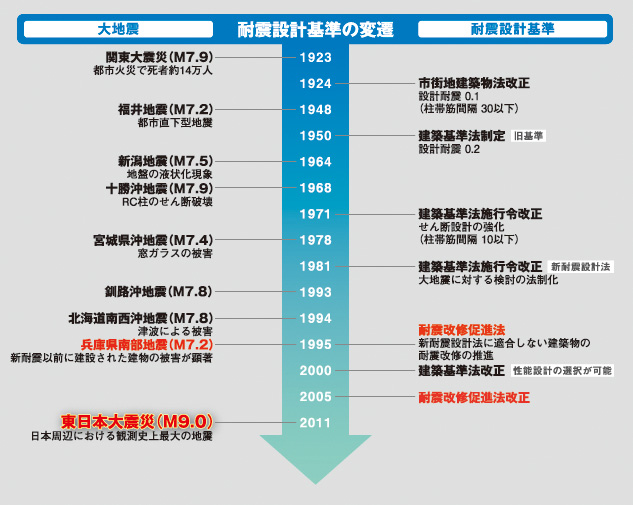

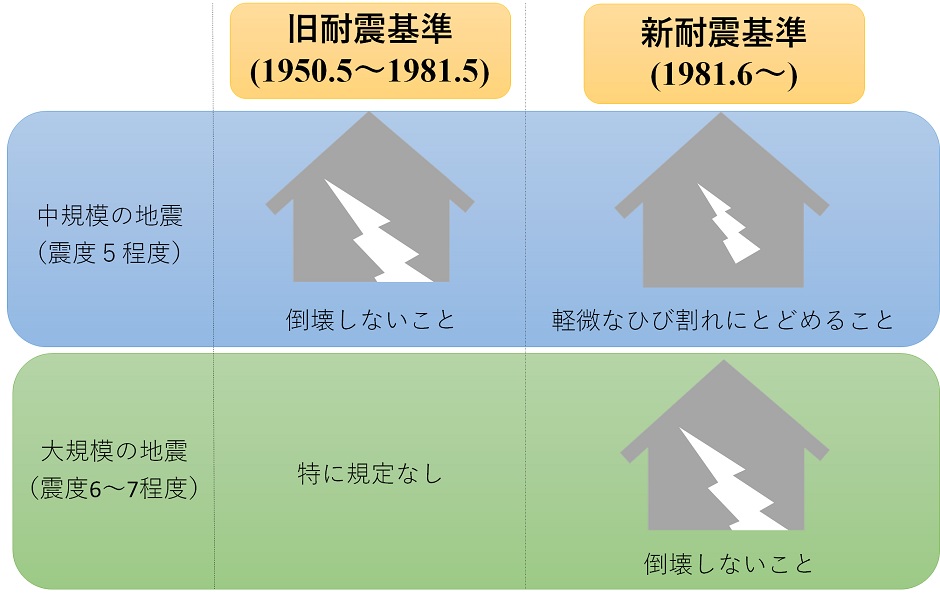

時代の変遷によって、耐震に関する基準も変わってきています。

旧耐震基準(1981年(昭和56年)5月末以前)と新耐震基準(1981年(昭和56年)6月以降)の違い

旧基準の規定は、中規模の地震(震度5程度)で倒壊しないこと、大規模な地震(震度6~7程度)では特に規定がありません。

一方新基準の規定は、中規模の地震(震度5程度)で軽微なひび割れに留め、大規模な地震(震度6~7程度)で倒壊しないこと、

とされています。

では、旧耐震と新耐震それぞれの基準の違いで、地震に対してどれぐらい違いがあるのでしょうか?

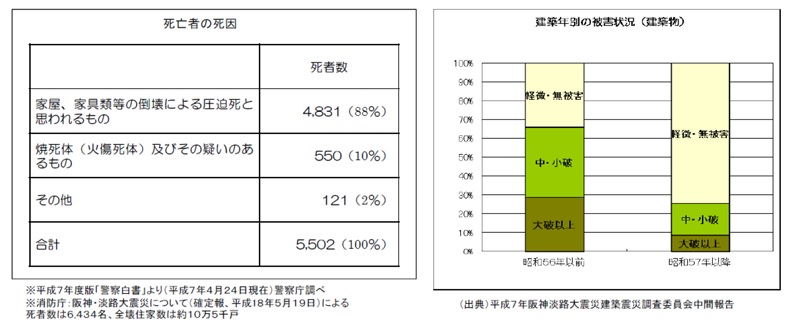

1995年に発生した阪神淡路大震災の被害調査結果から、その違いが見て取れます。

※出典:国土交通省 住宅・建築物の耐震化について

この調査結果から分かることとして、

- □震災で亡くなられた方の約88%が、家屋・家具類等の倒壊によるもの

- □旧耐震(昭和56年以前)と新耐震(昭和56年以後)で、家屋の中・大破率が約2.5倍強の違い

- □大破だけで見れば、旧耐震(昭和56年以前)と新耐震(昭和56年以後)で、約3倍強の違い

- □現在の耐震基準を満たさない昭和56年以前の建物に被害が集中

よって旧耐震基準(1981年(昭和56年)5月末以前)の建物は、今後起こり得る東南海地震に備えた対応が欠かせません!